Исследование экспедиционной группой оголившегося материала серного излияния 1979 года в кальдере вулкана Головнина. 16.09.24. Автор фото: Лидия Малышева.

В первое воскресенье апреля в России отмечается День геолога. В этом году – 06.04.2025, он будет отмечаться уже 62-ой раз. Праздник учрежден в 1966 г. К этой дате мы расскажем про интересные исследования экспедиционной геологической группы, которая работала на территории заповедника «Курильский» в сентябре 2024 г.

По договору о научном сотрудничестве экспедиционная группа проводила работы в заповеднике «Курильский» в кальдере вулкана Головнина с 11 по 25 сентября 2024 г. В экспедиции из Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварицкого Уральского отделения РАН (ИГГ УрО РАН), г. Екатеринбург работали научные сотрудники: к. г-м. н., в.н.с. Малышев Александр Иванович и н.с. Малышева Лидия Константиновна.

Вулканы тщательно скрывают свои секреты. Часто геологи и вулканологи, как настоящие сыщики, распутывают клубок из хитросплетений геологических, геофизических и геохимических процессов.

Так произошло и с поиском коллоидной серы в вулканических озерах кальдеры. Ученые априори принимали кальдеру вулкана Головнина как «эталонный» объект для изучения коллоидной серы.

Одним из пунктов программы научно-исследовательских работ было определение условий её образования. Первоначально планировали отобрать образцы коллоидной серы из озёр Кипящее и Горячее, чтобы, изучив её состав, выявить озёрную серу и на других объектах. Каково же было удивление учёных, когда в результате первых исследований коллоидной серы в озёрах обнаружено не было!

Вулканы тщательно скрывают свои секреты. Часто геологи и вулканологи, как настоящие сыщики, распутывают клубок из хитросплетений геологических, геофизических и геохимических процессов.

Так произошло и с поиском коллоидной серы в вулканических озерах кальдеры. Ученые априори принимали кальдеру вулкана Головнина как «эталонный» объект для изучения коллоидной серы.

Одним из пунктов программы научно-исследовательских работ было определение условий её образования. Первоначально планировали отобрать образцы коллоидной серы из озёр Кипящее и Горячее, чтобы, изучив её состав, выявить озёрную серу и на других объектах. Каково же было удивление учёных, когда в результате первых исследований коллоидной серы в озёрах обнаружено не было!

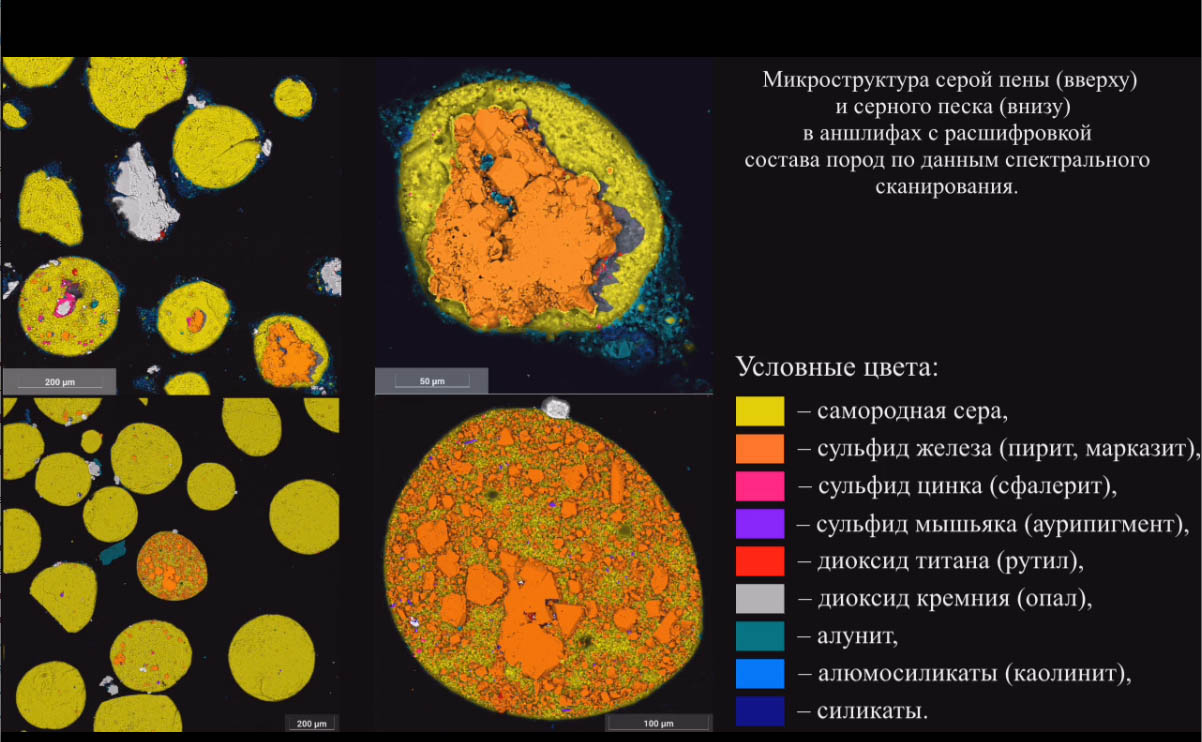

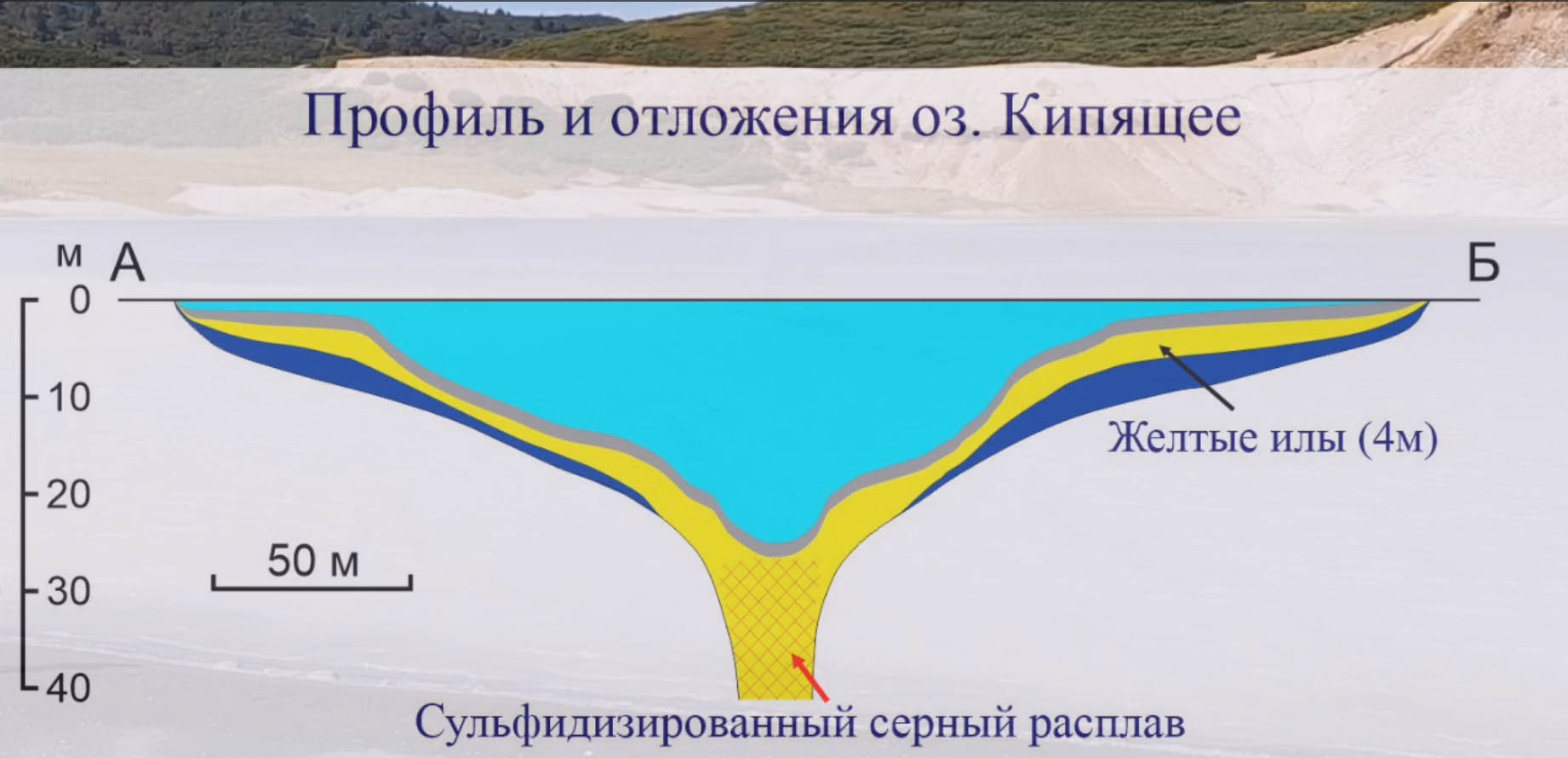

Вместо коллоидной серы исследователи получили доказательства присутствия расплава серы в вулканических воронках на дне озера Кипящее. Капли этого расплава выносятся на поверхность озера в составе светло-серой пены. Именно эту пену по берегам озера отождествляли с коллоидной серой до исследований Малышевых. Впоследствии оказалось, что коллоидная сера все же присутствует, но большая часть серы в озёрах кальдеры вулкана Головнина – это конденсат самородной серы.

Сера летуча. Она, как и вода, может находится в твердом (как водный лёд и снег), жидком (как жидкая вода) и газообразном (как водяной пар) состояниях в зависимости от температуры и давления. Твёрдое и жидкое состояние серы – это её конденсат. Твердый конденсат сера образует при температуре ниже 98 °С. При более высоких температурах конденсат серы находится уже в жидком (расплавленном) состоянии.

Конденсат серы может присутствовать в воде в виде мельчайших частиц размером менее 1 микрона (<10–6 м). Это и есть коллоидная сера. Однако частички такого размера осаждаются в воде очень медленно. Чтобы опуститься на 1 см, им требуются месяцы и годы. Поэтому, как показали исследования, сера такого размера отсутствует в осадках вулканических озер и источников. Частички коллоидной серы постепенно разрушаются горячими термальными водами, обеспечивая постоянный специфический сероводородный запах термальных вод и поддерживая их кислотность.

Конденсат серы может присутствовать в воде в виде мельчайших частиц размером менее 1 микрона (<10–6 м). Это и есть коллоидная сера. Однако частички такого размера осаждаются в воде очень медленно. Чтобы опуститься на 1 см, им требуются месяцы и годы. Поэтому, как показали исследования, сера такого размера отсутствует в осадках вулканических озер и источников. Частички коллоидной серы постепенно разрушаются горячими термальными водами, обеспечивая постоянный специфический сероводородный запах термальных вод и поддерживая их кислотность.

Полученные уральскими геологами результаты расходятся с мировыми представлениями о формировании серы вулканических озёр. В соответствии с этими представлениями сера кратерных озёр образуется в водной среде при взаимодействии вулканических газов между собой и с атмосферным кислородом. Однако теперь, по всей видимости, данная теория будет нуждаться в серьезном пересмотре и дополнении.

Отсутствие коллоидной серы в озере Кипящем указывает на то, что существующие модели образования серы в воде вулканических озёр не являются универсальными. Более того, моделирование показывает, что даже, если коллоидная сера присутствует в озере Кипящее, её количество незначительно по сравнению с конденсатной серой, образующейся при контакте вулканических газов с охлаждающей водой.

Учёные смогли сделать такие выводы и провести подробный анализ происходящих в озере Кипящем процессов на основе большого количества собранных ими данных. Сера кальдеры вулкана Головнина образовалась в результате конденсации серных паров из глубинных вулканических газов.

Отсутствие коллоидной серы в озере Кипящем указывает на то, что существующие модели образования серы в воде вулканических озёр не являются универсальными. Более того, моделирование показывает, что даже, если коллоидная сера присутствует в озере Кипящее, её количество незначительно по сравнению с конденсатной серой, образующейся при контакте вулканических газов с охлаждающей водой.

Учёные смогли сделать такие выводы и провести подробный анализ происходящих в озере Кипящем процессов на основе большого количества собранных ими данных. Сера кальдеры вулкана Головнина образовалась в результате конденсации серных паров из глубинных вулканических газов.

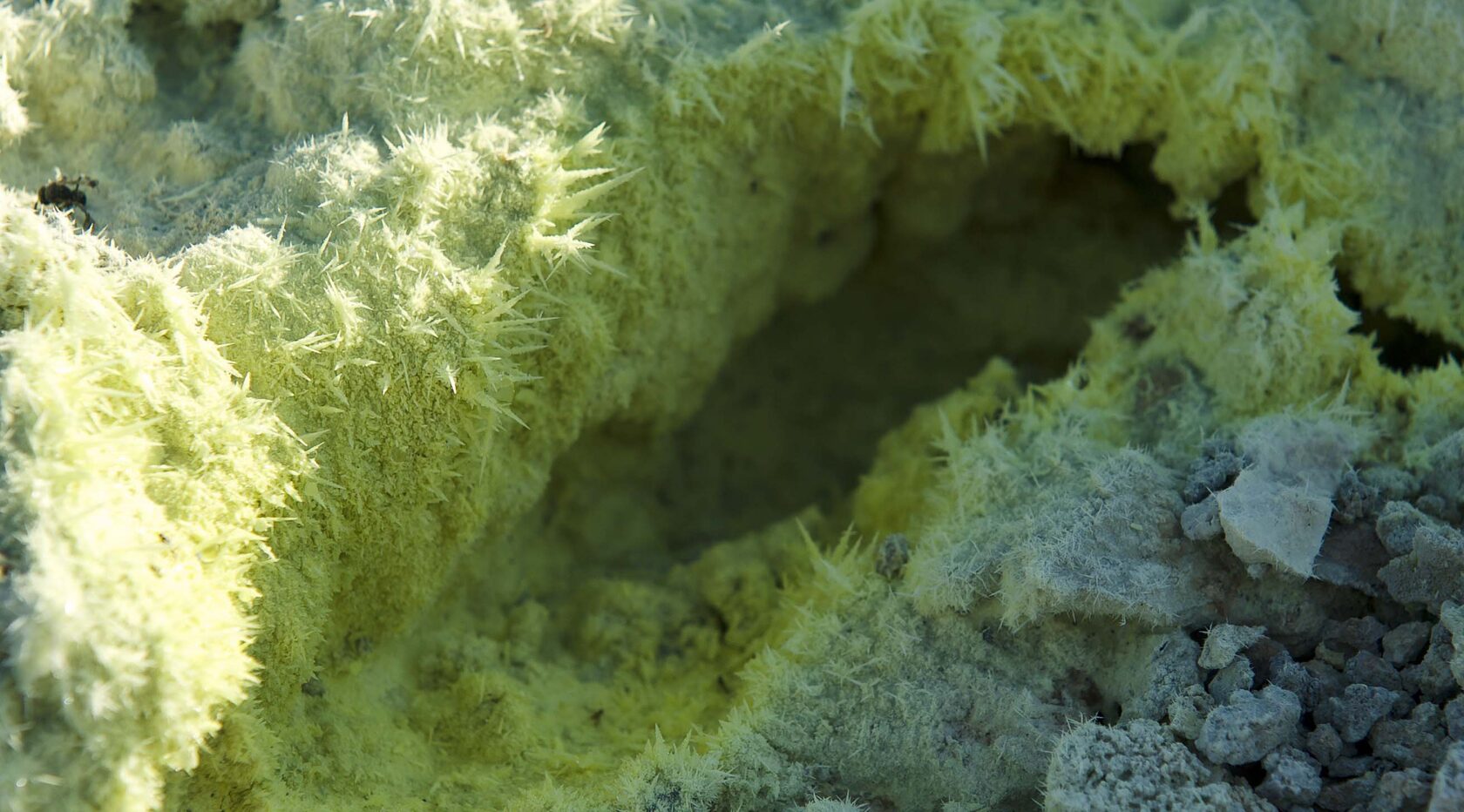

«Большая часть серы озера Кипящее осаждается на глубине до конденсации воды, поэтому она склеивается в расплав. Температура конденсации воды на глубине озера около 160˚С; там ещё может быть образование расплава. А вот в приповерхностных условиях, где температура 100-120 ˚С кипения/конденсации: в таких условиях сера уже не склеивается между собой, материал не образует расплав, и он выносится в виде очень мелких частичек. При больших концентрациях эти частицы участвуют в росте небольших игольчатых кристаллов серы, которые оседают вокруг этих выносов. Это как бы «водные фумаролы». Раньше такой жёлтый конденсат серы вокруг фумарол называли отдельным термином – «сульфурит». Сульфурит – это тонкий налёт, который выпадает прямо вокруг выхода газов, обрамляя этот выход. Потом это название посчитали устаревшим, потому что на самом деле это просто элементарная сера, только очень мелкие её частички. Для коллоидной серы было бы уместно как раз применять этот термин. Коллоидная сера – это водный сульфурит», – комментирует Александр Малышев.

Однако, как впоследствии оказалось, даже в составе водного сульфурита Кипящего коллоидная сера отсутствует. Все мелкие кристаллики, иголочки и шарики водно-осаждённой серы имеют размер больше 1 микрона, т.е. не являются коллоидными частицами.

Основные запасы серы в кальдере Головнина связаны с донными отложениями озера Кипящее и оцениваются в несколько десятков тысяч тонн. Месторождение эксплуатировалось японцами до 1945 г. путём непосредственного вычерпывания серных илов и выплавки из них серы. Несколько тысяч тонн серы содержится в пределах Центрально-Западного фумарольного поля кальдеры, где также имеются следы эксплуатационных разработок.

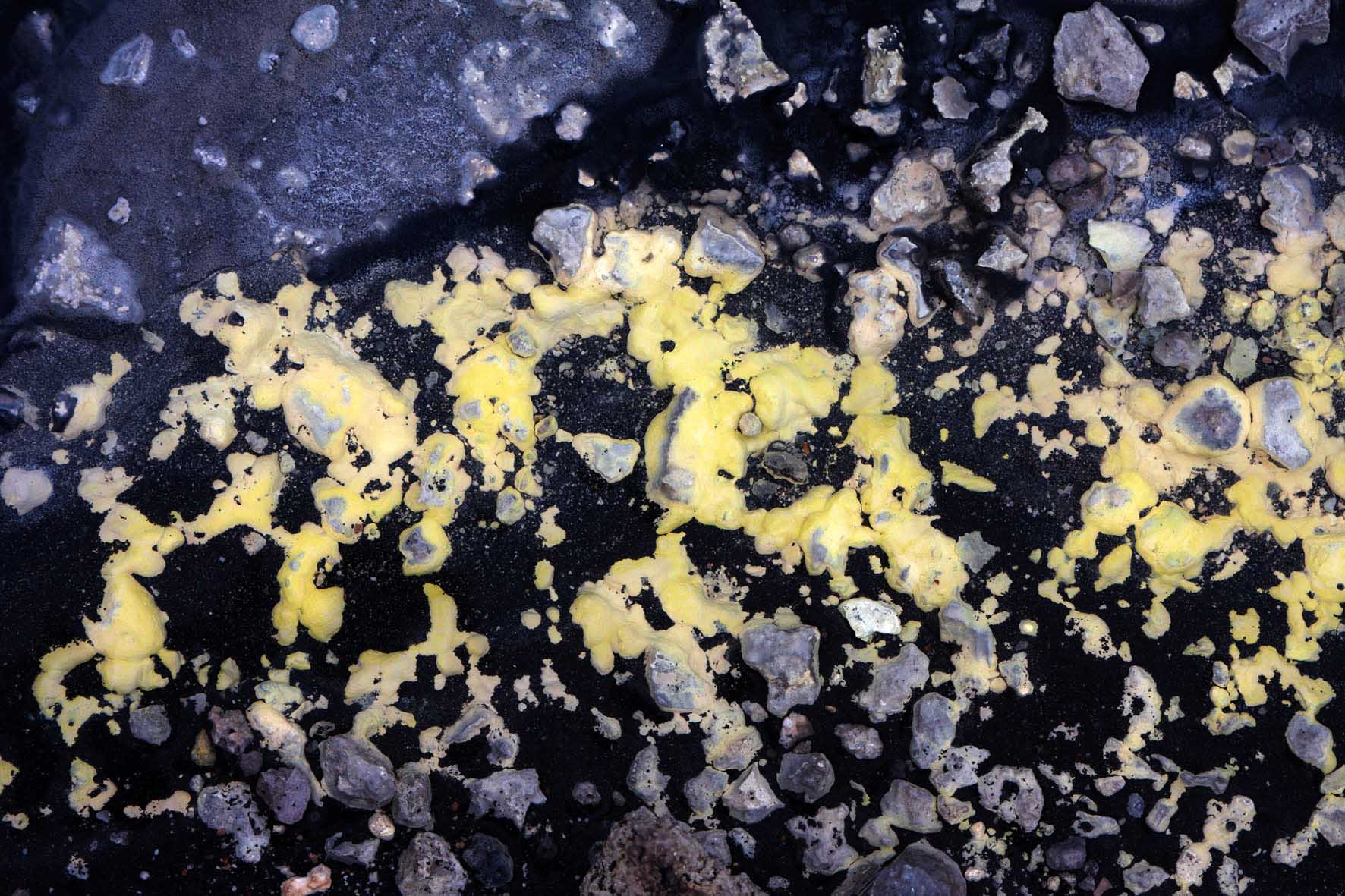

Неожиданной и очень интересной находкой стало обнаружение недавно проявившегося материала излияний серы 1979 года. В августе 1979 г. в кальдере Головнина произошли три излияния расплавленной серы, которые были описаны вулканологом Евгением Константиновичем Мархининым. Самого учёного во время излияния серы на Кунашире не было, он описал её излияние со слов студентов, присутствовавших при этом событии.

Скрытый долгое время материал извержения теперь оголился в результате эрозийного размытия мягкого грунта. Через 45 лет экспедиция вулканологов случайно обнаружила оголившиеся давно застывшие серные потоки излияния 1979 г.

Неожиданной и очень интересной находкой стало обнаружение недавно проявившегося материала излияний серы 1979 года. В августе 1979 г. в кальдере Головнина произошли три излияния расплавленной серы, которые были описаны вулканологом Евгением Константиновичем Мархининым. Самого учёного во время излияния серы на Кунашире не было, он описал её излияние со слов студентов, присутствовавших при этом событии.

Скрытый долгое время материал извержения теперь оголился в результате эрозийного размытия мягкого грунта. Через 45 лет экспедиция вулканологов случайно обнаружила оголившиеся давно застывшие серные потоки излияния 1979 г.

Также сотрудники ИГГ УрО РАН обнаружили новые сернисто-опаловые излияния.

Во время сгорания серы образуется бесцветный газ диоксид серы, при его взаимодействии с осадками образуется серная кислота. Кислота выпадает на листву и сжигает её, это – как кислотные выбросы в промышленных центрах. После извержения 1979 г. такое явление обнаружилось и в кальдере летом 1980 г., там погиб лес в полосе шириной более 100 м, протянувшейся на несколько километров от залитого серой побережья озера Горячее на юго-запад по направлению к куполу Крутой.

«Кальдерные озёра – явление удивительно интересное, но опасное. Опаснее всего – газы. Газовый вынос идёт постоянно, газы ядовитые. Если движения (притока) воздуха не будет, можно даже задохнуться в углекислом газе. Мы в этот раз на противоположном берегу озера Горячее на склоне обнаружили двух погибших соболей. Видимо, они использовали вулканические «отдушины» - отверстия как норки. Там тепло, но в один момент пошёл только углекислый газ. Углекислый газ тяжелее воздуха, он скапливается у самой земли, и соболи задохнулись, погибли.

Известны и более опасные явления, связанные с выделением газов в вулканических озерах – лимнологические катастрофы. Наиболее известны лимнологические катастрофы на высокогорных кратерных озерах Монун (15.08.1984 г., 37 человек погибло) и Ниос (21.08.1986 г., более 1700 погибших), расположенных на “вулканической линии” Камеруна в Африке. В последнем случае выброс ~1 км3 углекислого газа был в виде фонтана высотой 120 м. Вызванные выбросом волны на озере поднимались на высоту 25 м над уровнем озера и в одной из точек побережья превысили 80 м. Газ, преодолев кромки кратера, распространился двумя рукавами вниз по склонам на 25 км, убивая все на своем пути. По утверждениям выживших очевидцев, в воздухе присутствовал сильный запах тухлых яиц, свидетельствовавший о наличии в газовой смеси сероводорода. Поэтому, если вдруг вы увидите внезапное интенсивное вскипание поверхности Кипящего или Горячего озер, то в безветренную погоду поднимайтесь на возвышенности, а при наличии ветра уходите с линии возможного распространения газов. К сожалению, лимнологические катастрофы невозможно предсказать, но, к счастью, катастрофы такого масштаба крайне редки. Однако опасность могут представлять и небольшие газовые выбросы», – Александр Малышев рассказал про опасности кальдеры.

Известны и более опасные явления, связанные с выделением газов в вулканических озерах – лимнологические катастрофы. Наиболее известны лимнологические катастрофы на высокогорных кратерных озерах Монун (15.08.1984 г., 37 человек погибло) и Ниос (21.08.1986 г., более 1700 погибших), расположенных на “вулканической линии” Камеруна в Африке. В последнем случае выброс ~1 км3 углекислого газа был в виде фонтана высотой 120 м. Вызванные выбросом волны на озере поднимались на высоту 25 м над уровнем озера и в одной из точек побережья превысили 80 м. Газ, преодолев кромки кратера, распространился двумя рукавами вниз по склонам на 25 км, убивая все на своем пути. По утверждениям выживших очевидцев, в воздухе присутствовал сильный запах тухлых яиц, свидетельствовавший о наличии в газовой смеси сероводорода. Поэтому, если вдруг вы увидите внезапное интенсивное вскипание поверхности Кипящего или Горячего озер, то в безветренную погоду поднимайтесь на возвышенности, а при наличии ветра уходите с линии возможного распространения газов. К сожалению, лимнологические катастрофы невозможно предсказать, но, к счастью, катастрофы такого масштаба крайне редки. Однако опасность могут представлять и небольшие газовые выбросы», – Александр Малышев рассказал про опасности кальдеры.

Сейчас между Институтом геологии и геохимии УрО РАН и заповедником «Курильский» заключен договор о долгосрочной программе исследований, предполагающей изучение породо- и рудообразования в кальдере вулкана Головнина и на вулкане Тятя. Мы ожидаем в будущем новых исследований и интересных находок.

Напоминаем всем посетителям кальдеры вулкана Головнина: для посещения маршрута в кальдеру необходимо получить разрешение установленного образца в администрации заповедника «Курильский» и ознакомиться с правилами техники безопасности.

Администрация заповедника напоминает, что:

Будьте осторожны и внимательны при посещении кальдеры вулкана Головнина, не пренебрегайте правилами техники безопасности!

Напоминаем всем посетителям кальдеры вулкана Головнина: для посещения маршрута в кальдеру необходимо получить разрешение установленного образца в администрации заповедника «Курильский» и ознакомиться с правилами техники безопасности.

Администрация заповедника напоминает, что:

- Плавать и нырять в озере Кипящем – опасно для жизни! Озеро Кипящее – кратер-воронка действующего вулкана, можно попасть в выброс кипятка из подводных источников. Опасность представляет и купание возле берега в самых «безопасных» и мелких местах, в первую очередь, из-за низко стелющихся над водой углекислых и серосодержащих газов. Озеро Кипящее содержит множество элементов (например, сульфид мышьяка, сульфид свинца, сульфид цинка), бальнеологическая «полезность» которых находится под большим вопросом.

- По берегам озера Кипящего есть выходы горячих источников и пара, а также пустоты. Опасно подходить к сольфатарам из-за риска провалиться и получить термический и химический ожоги. Если это случилось, немедленно снимите обувь и штаны, пока горячая грязь не проникла с одежды на кожу. Если есть чистая питьевая вода, – стоит быстро охладить и промыть рану, затем обратиться за квалифицированной медицинской помощью в отделение скорой медицинской помощи ЦРБ Южно-Курильска.

- Опасность также представляют собой газы, которые конденсируются в районе озера, особенно в безветренную погоду: углекислый газ и серосодержащие газы, которые тяжелее воздуха; они выделяются в большом количестве на прилегающих к озеру сольфатарных полях и из воронок в самом озере.

Будьте осторожны и внимательны при посещении кальдеры вулкана Головнина, не пренебрегайте правилами техники безопасности!

Узнать подробнее о проводимых исследованиях экспедиции сотрудников ИГГ УрО РАН можно из созданного командой фильма: http://www.igg.uran.ru/?q=ru/node/2699

а также из научной статьи: https://elibrary.ru/download/elibrary_74501820_75957467.pdf